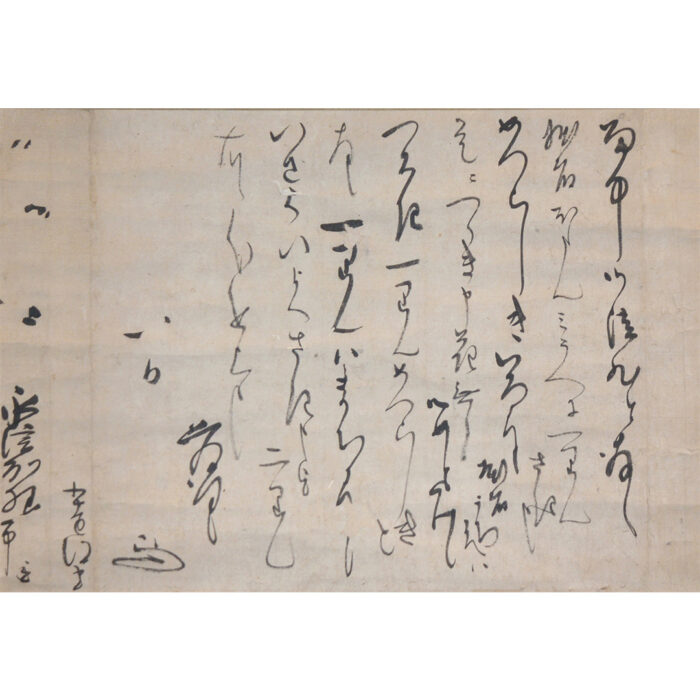

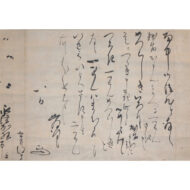

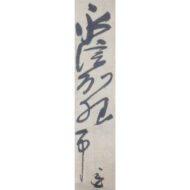

「永井信濃守宛消息」

小堀遠州

画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

- 作家名

- 小堀遠州

- 作品名

- 「永井信濃守宛消息」

- 寸 法

- 本紙:30.1×43.4cm

総丈:114.2×64.0cm - 手 法

- 紙本・墨

- 備 考

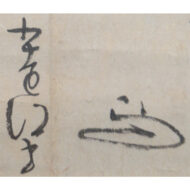

- ・古筆了意極札有

【読み】

雨中御徒然と存候

然者ほたんミそ《(こ?)》へに一りんさき申候

めつらしきいろにて候拙者うちにてハ

是ニつゝき申花無之候御めにかけ候

つはき一りんめつらしきと

存候一りんハまち《(町)》にて候

いさはい《(諫早)》よくさき申を二りん

右の分進上申候恐惶謹言

八日 政(花押)

小堀遠江守

(捻封墨引)永信州様 政一

御中 - 解 説

- 本作は、小堀遠州の書いた永井尚正宛の手紙で、珍しい色の椿を見つけたので、お送りしますといった内容。

小堀遠州(1579-1647)は、江戸初期の茶人、遠州流の祖。また江戸幕府の奉行として建築、土木、造園を手がけた。名は政一、通称は作介、号は孤篷庵、道号は大有宗甫。近江国小堀村(現在の長浜市)の出身。はじめ豊臣秀吉に、のち徳川家康に従い、父である正次の死後は家を継いで近江小室1万石を領し遠江守に任ぜられた。

作事奉行を多く歴任し、建築、造園の才を発揮、二条城、仙洞御所などを手がけた。早くより古田織部に茶の湯を学び、寛永13年(1636)には、3代将軍である徳川家光に献茶し、その茶名が天下に知られた。

茶道具においても名物の位付けである中興名物を定めるとともに、遠州七窯といわれる国焼の振興に寄与、この他にも書画、和歌、生花などにもすぐれた才能を示した。

永井尚政(1587-1668)は、江戸時代前期の大名。永井直勝の長男として駿河国に生まれる。慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いに従軍し、慶長7年(1602年)には徳川秀忠付の小姓となった。慶長10年(1605)4月26日、任官して信濃守を称した。

寛永十年(1633)に、老中に任ぜられ、山城淀藩初代藩主となり、遠州や京都所司代であった板倉重宗らと共に、畿内警護の任にあたった。