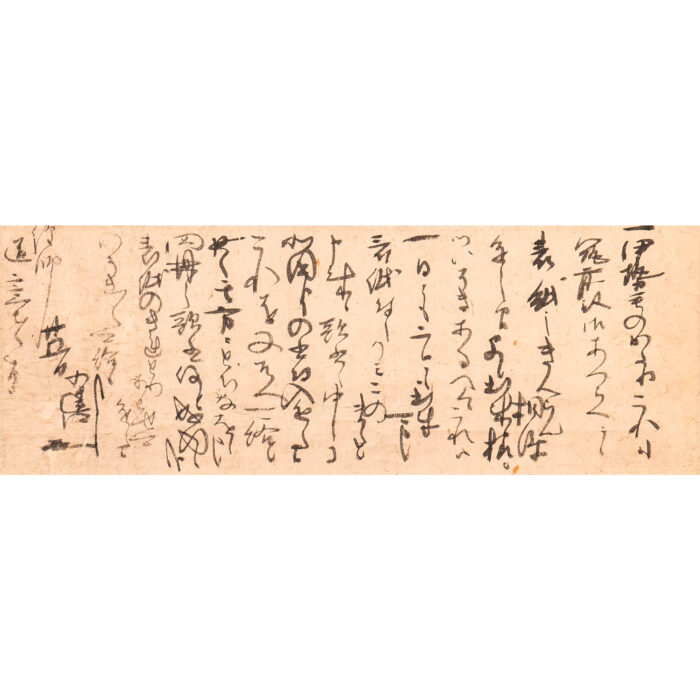

「経師道意宛消息」

小堀遠州

画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

- 作家名

- 小堀遠州

- 作品名

- 「経師道意宛消息」

- 寸 法

- 本紙:16.7×46.3cm

総丈:95.5×49.0cm - 手 法

- 紙本・墨

- 制作年

- 慶長六年~同十九年(1601~1614)頃

- 備 考

- 筑前殿・・・前田利常

【読み】

一、伊勢(いせ)ものかたり、これも

筑前殿御(ちくぜんどの)あつらへニ候。

表紙之きんらん、相添

進之候間、早々出来候様ニ

御いそきあるへく候。これハ

一日ニも二日ニも出来可申候。

表紙付之かミこのまゝと

北国よりの書付入進之候間、

返々其方ニとちなをし申候。

四冊之歌書何と成得候哉。

表紙のきれとりあわせ可進之候間、

いそき〳〵可給候。かしく

小遠江

廿五日 (花押)

経師道意老

まいる

【口語訳】

『伊勢物語』は前田利常殿からの誂えです。

表紙の金襴を添えます。急いで下さい。

これは一日か二日にもほしい物です。

「表紙の付け紙はこのままに」

との北国(加賀)からの書付を入れますので、

そちらで綴じ直して下さい。

また、四冊の歌書は何とかなりますか。

表紙の裂は見つくろって届けますので、急いで下さい。 - 解 説

- 小堀遠州(1579-1647)は、江戸初期の茶人、遠州流の祖。また江戸幕府の奉行として建築、土木、造園を手がけた。名は政一、通称は作介、号は孤篷庵、道号は大有宗甫。近江国小堀村(現在の長浜市)の出身。はじめ豊臣秀吉に、のち徳川家康に従い、父である正次の死後は家を継いで近江小室1万石を領し遠江守に任ぜられた。

作事奉行を多く歴任し、建築、造園の才を発揮、二条城、仙洞御所などを手がけた。早くより古田織部に茶の湯を学び、寛永13年(1636)には、3代将軍である徳川家光に献茶し、その茶名が天下に知られた。

茶道具においても名物の位付けである中興名物を定めるとともに、遠州七窯といわれる国焼の振興に寄与、この他にも書画、和歌、生花などにもすぐれた才能を示した。